Vatican II, question ouverte par Mgr Brunero Gherardini

[note : cet article a été publié dans catholica, n. 111, pp. 39–47]

C’est aujourd’hui vers l’Italie que l’on doit tendre l’oreille si l’on veut entendre des paroles et même des colloques et débats publics où une analyse du concile Vatican II et de l’époque post-conciliaire s’énonce, sans atténuation de la pensée ou, à l’inverse, sans que soit agité, pour seule réaction, le chiffon rouge de l’extrémisme. Certes, en d’autres pays, la France notamment, et depuis longtemps, une critique construite s’est exercée et continue, sauf, peut-être, sur un plan historique, en tout cas avec une ampleur qui puisse rivaliser avec des entreprises dont la monumentale Histoire du Concile Vatican II d’Alberigo ((. Giuseppe Alberigo (dir.), Histoire du Concile Vatican II, édition française : Cerf, 5 tomes, 1997–2005.)) est le paradigme. Toutefois, reconnaissons que cette critique plus ancienne n’est guère parvenue à s’extraire du dilemme entre précaution de langage et ostracisme, qu’un certain contexte ecclésial imposait.

Les temps, cependant, sont autres : le discours de Benoît XVI à la Curie, le 22 décembre 2005, a inauguré un contexte nouveau dont l’Italie semble être la première bénéficiaire. Alors que la réflexion portait auparavant sur l’application du concile Vatican II, puis sur sa réception, elle est remontée plus près de la source, au Concile lui-même : l’affaire maintenant est de savoir en quoi, à quel degré, et dans quels domaines il y a continuité ou discontinuité, tant dans l’interprétation que l’on a donnée et continue de donner de telle ou telle partie du corpus conciliaire, que dans ce corpus lui-même par rapport à la doctrine antérieurement professée. Cet angle de réflexion s’est aujourd’hui imposé à tous, et celui qui a opéré ce basculement autorise sans aucun doute une parole plus libre, sans crainte de confinement.

Effectivement, des thématiques somme toute assez connues trouvent donc actuellement en Italie une audience inédite. Parmi d’autres événements, l’on mettra particulièrement en exergue un ouvrage de Roberto de Mattei – l’une de ces études historiques attendues –, et surtout un colloque organisé en décembre 2010 par les Franciscains de l’Immaculée à Rome sur le caractère « pastoral » du Concile ((. Convegno sull’indole pastorale del Vaticano II : una valutazione (Colloque sur le caractère pastoral de Vatican II : une évaluation), Rome, 16–18 décembre 2010. Un compte rendu détaillé en a été publié en français dans L’Homme Nouveau n. 1487 (12 février 2011), pp. 4–8.)) . Les propos tenus apportent-ils quelque nouveauté dans le contenu même de la critique ? Il importe d’abord de relever qui sont ceux qui parlent et plus encore les lieux nouveaux où ils le font, sans doute plus larges, certainement plus proches des institutions de l’Eglise. Et l’oreille est rendue plus attentive encore quand l’œil, lui aussi, est attiré, sur fond de gris franciscain, par la pourpre cardinalice côtoyant le violet épiscopal ou le filetage des soutanes de nombre de prélats de la curie. Non qu’il y ait mondanité, mais qui dédaignerait l’importance de cette présence publique de la hiérarchie ecclésiastique, à deux pas du Vatican : le contexte a effectivement bien changé.

Mgr Brunero Gherardini entre dans ce cadre italien qui néanmoins tend à s’internationaliser par le juste intérêt qu’il suscite ; il peut même, en quelque manière, en être considéré comme, sinon le chef de file, du moins l’éclaireur de tête. Tout d’abord par l’activité éditoriale : en 2009, un livre très critique sur le dialogue œcuménique et interreligieux, comme sur la « judéo-dépendance » de l’Eglise comme il la nomme ((. Brunero Gherardini, Quale accordo fra Cristo e Beliar ? Osservazioni teologiche sui problemi, gli equivoci ed i compromessi del dialogo interreligioso, Fede e Cultura, Vérone, 2009, 182 p.)) ; la même année, un livre sur le Concile Vatican II, se terminant par une supplique au pape lui enjoignant d’entreprendre enfin l’interprétation magistérielle authentique de certains des documents conciliaires ((. Id, Concilio ecumenico Vaticano II. Un discorso da fare, Casa Mariana editrice, Frigento, 2009 ; trad. française : Vatican II, un débat à ouvrir, Courrier de Rome, 2010.)) ; en 2010, une importante livraison de la revue Divinitas consacrée entièrement à une clarification historique et théologique de ce qu’est la Tradition dans l’Eglise, depuis publiée en livre ((. Id., Quod et tradidi vobis. La tradizione, vita e giovinezza della Chiesa, Casa Mariana editrice, Frigento, 2010.)) ; en 2011, un nouvel ouvrage, dont on parlera plus loin.

Eclaireur de tête aussi par la personnalité elle-même : né en 1925, docteur en théologie, enseignant pendant de nombreuses années à l’Université pontificale du Latran, doyen de la faculté de théologie de cette université, chanoine de la Basilique Saint-Pierre au Vatican, actuel directeur de Divinitas.

La figure de ce prélat romain retient encore l’attention parce que son travail aborde, en les distinguant avec acuité, les niveaux différents du débat actuel, dont Benoît XVI a de fait imposé les termes par son discours à la Curie romaine le 22 décembre 2005. Sur des points spécifiques du concile Vatican II et a fortiori des pratiques ou des discours qui s’en autorisent (la liberté religieuse, par exemple), il convient de s’interroger sur la continuité ou la discontinuité d’avec l’enseignement magistériel précédent ; et si ces discontinuités, dont on ne peut nier l’existence, tiennent à des motifs contingents comme les circonstances historiques, ou touchent le cœur même de la doctrine. Un deuxième niveau est celui de l’herméneutique générale du Concile et de la période qui la suit, jusqu’à aujourd’hui : ces discontinuités peuvent-elles servir de principes d’interprétation ? Ne doit-on pas, plutôt, réhabiliter la Tradition comme ce nécessaire principe d’interprétation, à l’opposé d’approches qui voudraient faire du Concile un en-soi autoréférencé et ouvert simplement sur le futur et l’extérieur (l’autrement croyant) ? S’ouvre alors un troisième niveau, le plus fondamental : l’étude de la racine théologique de la crise et de la difficulté de s’accorder sur des solutions, on veut parler ici de la Tradition. Voilà le soubassement des approches récentes du Concile à partir de son herméneutique ; et Mgr Gherardini, dans son nouvel opus, s’emploie à l’exposer, pour un public large, et donc selon des catégories simples d’accès et avancées avec pédagogie par des aperçus historiques plus que par une histoire et une théologie systématiques du concept : Quaecumque dixero vobis. Parola di Dio e Tradizione a confronto con la storia e la teologia (Lindau, Turin, 2011).

S’il faut redonner à la Tradition sa juste place, il convient que cela aussi soit opéré pour le Magistère ; et quand Mgr Gherardini reconnaît à Benoît XVI – et lui en sait gré – d’avoir prononcé des paroles décisives le 22 décembre 2005, il lui semble que le Magistère ne gagnera pas à demeurer dans ce débat sur l’herméneutique, pour le moment passablement brouillé, mais qu’il lui revient, pour reprendre ses propres termes, de se prononcer « sur l’explication officielle et par là magistérielle d’une parole, d’un texte, d’un document, d’un concile en son entier ».

Les réponses que Mgr Gherardini a bien voulu accorder à la revue sont ainsi comme les têtes de chapitre du « débat à ouvrir » sur Vatican II ; débat désormais largement ouvert et qui, comme la porte de l’Apocalypse (3, 8), si l’on ose le rapprochement, ne sera plus refermé.

Laurent Jestin

* * *

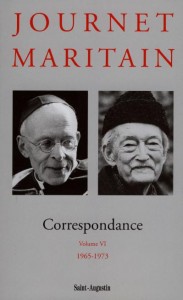

précisions à certains sujets abordés dans la correspondance comme le catéchisme hollandais, la régulation des naissances, la traduction française du Canon, le nouveau Missel (à noter, pp. 1044–1048, le jugement du Cardinal Journet sur la nouvelle Messe).

précisions à certains sujets abordés dans la correspondance comme le catéchisme hollandais, la régulation des naissances, la traduction française du Canon, le nouveau Missel (à noter, pp. 1044–1048, le jugement du Cardinal Journet sur la nouvelle Messe). pontificaux, à l’encontre du fonctionnement de l’administration pontificale, notamment locale, rejailliront sur son gouvernement central spirituel. Ce n’est qu’à partir de la disparition des Etats pontificaux que la Curie se transformera véritablement, en reportant sur le pouvoir spirituel ses fonctions antérieurement exercées au temporel. F. Jankowiak note à cet égard (pp. 342–357) que le concept de société parfaite, c’est-à-dire ayant en elle-même les moyens suffisants de sa propre existence, appliqué à l’Eglise, est consacré très exactement au moment où l’Etat pontifical est amputé d’une partie de ses territoires (Constitution apostolique Cum Catholica Ecclesia), cette nouvelle précision consistant en une remise à l’honneur, par une « représentation fixiste » de l’histoire, d’une « image exaltée » de la chrétienté médiévale. Ainsi présentée, cette opposition à la modernité, et singulièrement à une modernité politique qui dépossède l’Eglise de toute charge temporelle, sera accentuée par le Syllabus et Quanta Cura, sans que cette condamnation soit dépourvue d’ambiguïtés. Evoquant la (longue) genèse du Code de droit canon, F. Jankowiak montre bien à cet égard que l’influence de la codification napoléonienne et de la rationalisation positiviste qui lui est sousjacente n’est pas étrangère à la rédaction du code, même si, bien entendu, l’esprit et l’objectif en sont radicalement différents.

pontificaux, à l’encontre du fonctionnement de l’administration pontificale, notamment locale, rejailliront sur son gouvernement central spirituel. Ce n’est qu’à partir de la disparition des Etats pontificaux que la Curie se transformera véritablement, en reportant sur le pouvoir spirituel ses fonctions antérieurement exercées au temporel. F. Jankowiak note à cet égard (pp. 342–357) que le concept de société parfaite, c’est-à-dire ayant en elle-même les moyens suffisants de sa propre existence, appliqué à l’Eglise, est consacré très exactement au moment où l’Etat pontifical est amputé d’une partie de ses territoires (Constitution apostolique Cum Catholica Ecclesia), cette nouvelle précision consistant en une remise à l’honneur, par une « représentation fixiste » de l’histoire, d’une « image exaltée » de la chrétienté médiévale. Ainsi présentée, cette opposition à la modernité, et singulièrement à une modernité politique qui dépossède l’Eglise de toute charge temporelle, sera accentuée par le Syllabus et Quanta Cura, sans que cette condamnation soit dépourvue d’ambiguïtés. Evoquant la (longue) genèse du Code de droit canon, F. Jankowiak montre bien à cet égard que l’influence de la codification napoléonienne et de la rationalisation positiviste qui lui est sousjacente n’est pas étrangère à la rédaction du code, même si, bien entendu, l’esprit et l’objectif en sont radicalement différents. donc par le positif. Ce sont, par exemple, les quatre chapitres sur les « catholiques mendésistes », sur le PSU, les catholiques séduits par le PC, enfin sur leur confluence en mai 68. L’analyse n’est pas approfondie, mais le tableau est riche en détails, sur la revue franciscaine Frères du monde, par exemple, à laquelle collabora le dominicain révolutionnaire Jean Cardonnel ; ou encore sur l’action de l’ancien dominicain Paul Blanquart et du milieu des catho-gauchistes qu’il anima avant de devenir sociologue de la ville. Soit dit en passant, les progressistes ne seront payés de retour que par les flots d’outrages déversés par Hara-Kiri et autres Charlie-Hebdo. Un chapitre sur « “Gauche chrétienne” et “religion populaire” (1973–1977) » donne une idée de la pénétration de ces courants à l’intérieur même de l’Eglise, notamment dans les expérimentations liturgiques. Citons Georges Montaron évoquant le rôle de Témoignage chrétien : « C’est Lénine qui a dit qu’il valait mieux avancer d’un pas et être suivi par la masse que d’avancer de deux et n’être pas suivi. Sur ce point, je suis léniniste ».

donc par le positif. Ce sont, par exemple, les quatre chapitres sur les « catholiques mendésistes », sur le PSU, les catholiques séduits par le PC, enfin sur leur confluence en mai 68. L’analyse n’est pas approfondie, mais le tableau est riche en détails, sur la revue franciscaine Frères du monde, par exemple, à laquelle collabora le dominicain révolutionnaire Jean Cardonnel ; ou encore sur l’action de l’ancien dominicain Paul Blanquart et du milieu des catho-gauchistes qu’il anima avant de devenir sociologue de la ville. Soit dit en passant, les progressistes ne seront payés de retour que par les flots d’outrages déversés par Hara-Kiri et autres Charlie-Hebdo. Un chapitre sur « “Gauche chrétienne” et “religion populaire” (1973–1977) » donne une idée de la pénétration de ces courants à l’intérieur même de l’Eglise, notamment dans les expérimentations liturgiques. Citons Georges Montaron évoquant le rôle de Témoignage chrétien : « C’est Lénine qui a dit qu’il valait mieux avancer d’un pas et être suivi par la masse que d’avancer de deux et n’être pas suivi. Sur ce point, je suis léniniste ».