1700 ans après Nicée : quelques leçons du Concile

En 325, le concile de Nicée, convoqué par Constantin, ratifiait une profession de foi et vingt canons disciplinaires. Plusieurs aspects de ce Concile et de sa réception compliquée méritent réflexion au regard de la vie de l’Église aujourd’hui : la détermination de l’autorité à restaurer l’unité, la lutte contre l’hérésie, la priorité accordée à la doctrine, l’attention portée à la dignité du clergé et la structure hiérarchique de l’Église, le danger des ingérences extérieures et des compromis doctrinaux, le témoignage rendu à la vérité en période de crise.

En 325, le concile de Nicée, convoqué par Constantin, ratifiait une profession de foi et vingt canons disciplinaires. Plusieurs aspects de ce Concile et de sa réception compliquée méritent réflexion au regard de la vie de l’Église aujourd’hui : la détermination de l’autorité à restaurer l’unité, la lutte contre l’hérésie, la priorité accordée à la doctrine, l’attention portée à la dignité du clergé et la structure hiérarchique de l’Église, le danger des ingérences extérieures et des compromis doctrinaux, le témoignage rendu à la vérité en période de crise.

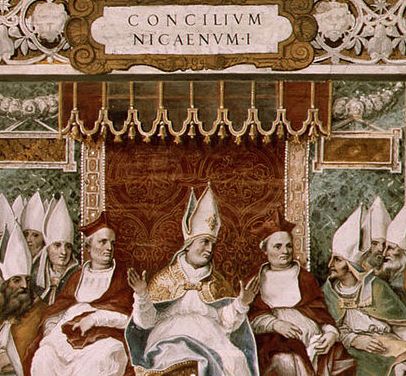

L’année sainte 2025 coïncide avec les 1700 ans du concile de Nicée convoqué par l’empereur Constantin. Dans la bulle d’indiction du jubilé, le pape François a souligné l’importance de ce premier concile œcuménique qui eut la « mission de préserver l’unité gravement menacée par la négation de la divinité de Jésus-Christ et de son égalité avec le Père ». Le souverain pontife y voit une « une pierre milliaire dans l’histoire de l’Église » qui invite à faire grandir l’unité des chrétiens[1]. Dans une démarche similaire, les évêques de France ont rédigé une lettre présentant les « enjeux et l’actualité de Nicée[2] ». La réflexion mérite d’être poursuivie, car les sujets abordés dans ce Concile entrent en résonnance avec des questionnements actuels[3]. Le déroulement des événements liés à Nicée est aujourd’hui bien connu[4]. Convoqué par Constantin en mai 325, le Concile présidé par Osius de Cordoue, réunit environ 300 évêques, la plupart orientaux. Les pères réagissent aux affirmations hérétiques d’Arius, un prêtre de l’Église d’Alexandrie, qui met en doute la divinité du Christ. Après de longs débats, les pères du Concile ratifient une profession de foi où il est affirmé que le Fils de Dieu est « consubstantiel » au Père. En outre, ils s’accordent sur la date de Pâques, discutent de la résolution du schisme mélicien et précisent plusieurs points de discipline ecclésiastique[5]. Célébrant l’unité retrouvée, Constantin voit dans le Concile une victoire « remportée contre l’ennemi de l’Église[6] ». Cependant le succès reste fragile. Aussitôt les évêques rentrés dans leurs diocèses, le terme « homoousios » du Credo de Nicée est mis de côté et ouvertement combattu. L’arianisme gagne du terrain et la controverse doctrinale se poursuit, avant que le concile de Constantinople (381) ne condamne « toutes les positions non conformes à Nicée[7] ». Au regard des questions qui agitent le monde catholique aujourd’hui, plusieurs éléments de cette histoire offrent matière à réflexion : la détermination de l’autorité à restaurer l’unité, la prise de conscience du danger que représente l’hérésie, la priorité accordée par les pères aux questions doctrinales, l’attention portée dans la législation à la dignité du clergé et la structure hiérarchique de l’Eglise, le danger des ingérences extérieures et des compromis doctrinaux, le témoignage rendu à la vérité par un petit nombre d’évêques et le peuple chrétien. Sur tous ces thèmes, sans épuiser le sujet, cette contribution offre des réflexions sur l’actualité à la lumière de l’histoire

1. La détermination de l’autorité à réconcilier le peuple chrétien

L’unité est au centre du projet de Constantin qui assigne plusieurs objectifs au concile qu’il convoque : examiner la doctrine d’Arius, réconcilier les évêques, mais surtout réaliser une pacification générale, en ôtant les obstacles qui fragilisent l’unité dans l’Église et l’Empire. Cette préoccupation est constante chez l’empereur après sa conversion (312), comme le montre sa correspondance[8]. En 313, le prince convoque une assemblée d’évêques pour rétablir la concorde entre les Églises d’Afrique. Dans la lettre de convocation recueillie par Eusèbe de Césarée, il déplore que le peuple « soit divisé et qu’il y ait des différends entre évêques », puis conclut : « Je porte un tel respect à l’Église catholique reconnue par la loi que je ne veux pas que vous tolériez en quelque manière aucun schisme ou division en quelque lieu que ce soit[9]. » En 324, dans un message envoyé « aux provinciaux d’Orient », il annonce vouloir « restaurer la maison de Dieu » et aspire à une « paix », une « concorde commune » en harmonie avec « la belle ordonnance de l’univers[10] ». Constantin se voit comme un arbitre, un médiateur ou un artisan d’unité. S’adressant à Dieu, il exprime le désir, « pour le bien commun de l’univers et de tous les hommes », que son peuple « soit en paix et reste exempt de troubles ». La même année, alors que débute la crise arienne, dans une lettre envoyée à Alexandre l’évêque d’Alexandrie, il déplore « qu’une divergence d’opinion » se soit élevée, que « l’union ait été rejetée » et que « le peuple très saint, divisé en deux partis, se soit éloigné de l’harmonie d’un corps commun[11] ».

L’empereur voit le concile comme un instrument propice pour ramener la concorde, car une telle réunion manifeste de manière spectaculaire l’unité catholique. Depuis le « concile de Jérusalem » (Ac 15), une assemblée d’évêques est l’organe privilégié pour trancher un différend et trouver une position qui permette à l’Église de parler d’une seule voix. Dans la Vie de Constantin, récit qui se situe entre biographie et hagiographie, Eusèbe de Césarée s’enthousiasme de voir réunis dans « une ville unique » des évêques « qui différaient au plus haut point non seulement par la pensée, mais aussi par l’apparence physique, le pays, la région, le lieu et la province d’origine[12] ». Le discours prêté à Constantin est un solennel appel à l’unité tant religieuse que politique. L’empereur attribue la division à Satan. Il regrette la « sédition intestine dans l’Église de Dieu » qui est « plus terrible et plus pénible que toute guerre et toute bataille[13] », appelant de ses vœux le retour à la concorde. Constantin espère voir « un seul accord pacifique présider » entre les évêques[14]. Aussi il les invite à « dénouer, selon les lois de la paix, tout le nœud de la controverse[15] ». De ces textes se dégage un désir ardent d’unité et une aspiration à entendre les évêques tenir le même discours. La réaction de Constantin se répétera souvent au fil des siècles. Lorsqu’une crise surgit au sein de l’Église, la dramatisation de la division, comme œuvre du diable, et la célébration de l’« Una Ecclesia » deviennent des leitmotivs du discours catholique d’autant plus nécessaires que les dissensions ont des motifs sérieux ou que le peuple en relativise la portée[16]. Ce double danger touche l’Église du XXIe siècle.

Plusieurs assemblées générales du Synode des évêques ont donné l’image d’une Église en peine pour parler d’une seule voix sur des questions fondamentales au regard de la foi et des mœurs. En 2015, au terme de deux assemblées synodales agitées qui avaient débattu de la possibilité d’offrir la communion aux personnes « divorcées remariées », le pape prenait acte de la division des pères et remarquait que des pratiques banales en certains lieux étaient perçues ailleurs comme scandaleuses[17]. Loin de s’en émouvoir, François voyait dans ces contradictions une richesse pour le débat ecclésial. En outre, il attribuait ces divergences de fond à la diversité culturelle, comme si la discipline ecclésiastique relative au mariage et à l’eucharistie relevait de coutumes et de pratiques pastorales propres à une aire géographique. Le processus synodal « Pour une Église synodale : communion, participation, mission » (2021–2024) a été plus loin encore dans cette prise de conscience d’une impossible unanimité. Avant la dernière assemblée, estimant que les conditions n’étaient pas réunies pour des échanges sereins, le pape a retiré de l’Instrumentum laboris (9 juillet 2024) la question du diaconat féminin, laissant la discussion ouverte sur le sujet[18]. Surtout François a fait le choix de ne pas rédiger d’exhortation apostolique, exercice qui aurait imposé un discernement entre les diverses propositions synodales. Selon le pape, « le document contient déjà des indications très concrètes qui peuvent servir de guide pour la mission des Églises, sur les différents continents, dans des contextes différents[19] ». Cependant le vrai motif est ailleurs. Comme l’explique Arnaud Join-Lambert, « Pas de dissension, pas d’exhortation[20] ». Plutôt que d’exprimer une position qui aurait immanquablement divisé l’assemblée, le pape laisse chacun affirmer et défendre son opinion. L’unité paraissant inatteignable, le pape décide de la reconsidérer au prisme du pluralisme.

Cet écueil se retrouve, depuis une date plus ancienne, dans les relations entre l’Église catholique et les confessions chrétiennes non catholiques. L’œcuménisme s’est construit au XXe siècle avec le désir explicite de parvenir un jour à l’unité entre chrétiens sur une base doctrinale et ecclésiologique partagée, mais la valorisation du pluralisme dans le débat intellectuel et la vie sociale a réorienté le projet dans une autre direction. Dès lors que la pluralité est présentée comme un objectif indépassable, l’unité devient un leurre, voire une menace pour la liberté. Le pluralisme a pour dogme « que l’on ne peut ni ne doit enquêter au-delà de la pluralité de la réalité si l’on ne veut pas être accusé de totalitarisme intellectuel, et que la pluralité semble l’unique manière permettant au tout de se révéler à nous[21] ». Dans le mouvement œcuménique, la marche vers l’unité semble avoir a cédé la place à un pluralisme ecclésiologique érigé en norme, qui rend caduque la concorde doctrinale. « Tout au plus l’unité est-elle conçue comme la reconnaissance tolérante de la pluralité et de la diversité[22]. » De fait, les expressions qui minimisent les divergences entre baptisés sous les vocables « pluralité diversifiée » ou « consensus différencié » donnent l’apparence de l’unité à la désunion doctrinale qui demeure sur des points fondamentaux.

Ces tendances du catholicisme contemporain contrastent avec l’état d’esprit qui anime Constantin au moment de convoquer un concile à Nicée. La détermination du prince et le volontarisme dont il fait preuve pour ramener la paix dans son Empire ne résultent pas seulement de motivations politiques. Les efforts de l’empereur révèlent un idéal qui prend ses racines dans la Révélation et la Tradition : l’unité dans la confession de foi, le culte divin et le gouvernement est un impératif au dire de l’Écriture, mais aussi de la première littérature chrétienne, notamment l’Épitre de Clément de Rome et les Lettres aux Églises d’Ignace d’Antioche. Dans ces textes, l’appel à l’unité se double d’une mise en garde contre l’hérésie qui menace la foi de l’Église

2. L’arianisme, une menace pour la foi de l’Église

La crise arienne débute, lorsqu’Arius, un prêtre de l’Église d’Alexandrie, influencé par la christologie de Paul de Samosate et de Lucien d’Antioche, prêche que le Logos est une créature. La question porte sur l’identité du Christ, plus particulièrement la relation entre le Père et le Fils au sein de la Trinité. Arius utilise des formules qui rejettent explicitement la nature divine du Christ[23]. L’évêque d’Alexandrie et le peuple chrétien s’indignent, car une telle opinion est lourde de conséquence. Si le Christ n’est pas Dieu, la Révélation chrétienne relève d’une sagesse humaine. Le sujet demeure actuel.

Le pape François a montré que des erreurs anciennes, le gnosticisme et le pélagianisme, retrouvaient vie aujourd’hui dans l’Église sous des formes subtiles[24]. De façon semblable, mais de manière plus nette encore, il est possible d’affirmer que l’arianisme n’est pas mort.

Dans une allocution sur saint Athanase prononcée en 2007, Benoît XVI souligna que l’erreur des Ariens fut de réduire le Christ « à une créature “intermédiaire” entre Dieu et l’homme » selon « une tendance récurrente dans l’histoire et que nous voyons en œuvre de différentes façons aujourd’hui aussi[25] ». Évoquant par la suite la figure et l’œuvre de saint Hilaire de Poitiers, le pontife montra que l’arianisme rejoint le rationalisme, car il n’accepte pas le principe d’une Révélation divine. « Se refusant à admettre ce qui est trop difficile à saisir et à croire pour un raisonnement logique et purement humain – en l’occurrence cette réalité qui fait d’un petit enfant juif le Fils de Dieu et Dieu lui-même, l’arianisme remplace la religion par un rationalisme qui la limite à ses propres mesures[26]. »

De manière plus circonstancielle, en 2016, Claudio Pierantoni a proposé une mise en perspective entre la crise arienne et la controverse autour du chapitre 4 de l’exhortation Amoris laetitia (19 mars 2016) qui évoque l’accès aux sacrements des personnes vivant dans une situation irrégulière[27]. Suggérant une évolution de la pratique, l’exhortation demande d’apporter une « aide pastorale aux couples divorcés remariés » puis ajoute dans une note de bas de page, sans référence au magistère antérieur, que « dans certains cas, il peut s’agir aussi de l’aide des sacrements[28] ». Le texte ne dit pas quels sont ces cas. Il ne précise pas les conditions requises pour donner ou recevoir les sacrements, ouvrant la porte à de multiples interprétations[29]. Pour Cl. Pierantoni, cette situation n’est pas sans ressemblance avec la crise arienne. Si la minorité « arianophile » n’affirme pas expressément que le Fils est inférieur au Père, elle utilise une formulation générale, « semblable » au Père, qui se prête à différents degrés de subordination. De même, l’exhortation Amoris lætitia défend l’indissolubilité du mariage, mais elle en relativise les conséquences pratiques. Elle s’exprime « de manière sinueuse et alambiquée », en employant des formulations qui « recouvrent toute une gamme de positions, des plus extrêmes aux plus modérées[30] ». Quoique ces expressions soient à première vue assez inoffensives, elles mettent à mal la doctrine catholique reçue, fondée sur la Parole de Dieu.

Plus récemment, dans un entretien accordé au journal Die Tagespost (2024), le cardinal Kurt Koch reprenait ce parallèle : « L’hérésie arienne […] n’est pas simplement une chose du passé, mais est également répandue aujourd’hui », car « Jésus-Christ est limité à sa dimension humaine » et il est « rejeté dans sa double nature de vrai Dieu et vrai homme[31] ». Ce nouvel arianisme vise l’Église « comme institution divine », car il la réduit « à une organisation philanthropique et démocratique ». Comme le notait Benoît XVI, « derrière l’affirmation “Jésus oui – Église non” souvent utilisée, il y a une affirmation encore plus profonde : “Jésus oui – Fils de Dieu non” ». Ces remarques s’appliquent notamment aux propositions ou projets du Chemin synodal allemand (2019–2023), pour qui le principe d’une règle d’origine divine, immuable et donc s’imposant à tous, s’avère dépassé[32]. L’Église est appréhendée comme une société qui peut réviser ses normes et modifier les principes de sa « constitution », dès lors que les mentalités le réclament. Rien ne saurait être définitif. Les discussions sans fin sur la question de l’ordination des femmes en témoignent. Pensant clore le débat, Jean-Paul II confirma par la lettre apostolique Ordinatio sacerdotalis (22 mai 1994) que l’Église n’avait pas le pouvoir d’ordonner des femmes, en raison « de la disposition divine » et de « la manière d’agir de son Seigneur ». Le texte trancha de manière définitive une « question de grande importance qui concerne la constitution divine elle-même de l’Église[33] ». Malgré tout, des pasteurs continuent de plaider en faveur de l’ordination des femmes comme si la position du magistère reposait sur une disposition humaine[34]. Cet arianisme pratique qui refuse de s’incliner devant les dispositions de Jésus, Fils de Dieu est à prendre au sérieux, car il met en péril des institutions essentielles au salut et n’épargne aucun domaine de la vie de l’Église. Il rend plus actuel que jamais l’interrogation d’Henri de Lubac dans Paradoxes : « Si l’hérétique ne nous fait plus horreur aujourd’hui comme il faisait horreur à nos ancêtres », n’est-ce pas « peut-être trop souvent, sans que nous osions nous le dire, parce que l’objet du litige, à savoir la substance même de notre foi, ne nous intéresse plus[35] ? ». La menace que représente l’hérésie pour la foi chrétienne rend le combat doctrinal nécessaire, aujourd’hui comme hier.

3. La priorité donnée aux questions doctrinales

Constantin réunit un concile pour répondre à une crise de nature doctrinale, l’arianisme. Le récit de l’événement, que fournit Eusèbe de Césarée dans la Vie de Constantin, met en lumière le travail doctrinal des pères. Le discours attribué à l’empereur souligne que « la doctrine agréable à Dieu » a été « élucidé pour rétablir l’accord unanime, de sorte qu’il ne reste plus rien pour alimenter la dissension ou la dispute sur la foi[36] ». Comme le remarque Giuseppe Alberigo, « l’acte le plus important du Concile […] fut la rédaction et l’approbation de la définition de foi sous la forme d’un symbole, compendium des vérités essentielles professées par l’Église[37] ». Ce document, appelé à traverser les siècles, s’appuie sur l’Écriture et la Tradition. Il s’enracine dans la profession de foi d’un synode tenu à Antioche en 324–325, dont le texte a été révisé et complété[38]. Par les mots « Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu », les pères écartent toute idée de hiérarchie entre les personnes divines. Souhaitant préciser la relation entre le Père et le Fils pour éviter l’équivoque, ils vont au-delà d’une formulation biblique et recourent aux catégories de la philosophie. Le symbole de foi porte la marque d’une exigence de clarification. La priorité donnée à la doctrine est d’autant plus étonnante que le Concile fut convoqué par un prince, peu à l’aise avec les discussions théologiques, mais assurément convaincu que l’unité catholique exige l’adhésion à un Credo commun aux termes suffisamment précis.

L’importance donnée à l’unité doctrinale des chrétiens conduit à envisager des peines pour sanctionner les entorses à la lex credendi. Le Concile ne se contente pas d’énoncer la foi de l’Église, il s’emploie à rendre cette doctrine juridiquement contraignante sous forme d’un dogme qui oblige[39]. La formule utilisée anathema sit, qui sera reprise dans les conciles jusqu’à Vatican I, entend exclure de la communauté l’hérétique en situation de dissidence doctrinale[40]. Dans son discours de clôture prononcé le 25 juillet 325, Constantin enjoint les évêques de défendre les textes du Concile sous peine d’excommunication. Deux évêques s’y refusent et sont immédiatement déposés. La sentence prononcée contre Arius dès 318 est confirmée[41].

La primauté donnée à la doctrine sur la discipline ecclésiastique et la pastorale a été une constante dans l’Église, car les principes auxquels adhère l’intelligence conditionnent l’agir humain[42]. Dans la vie des sociétés, « il n’existe pas une pratique qui soit simplement juste, en dehors d’une connaissance de ce qui est juste », car « la volonté sans connaissance est aveugle et, de même, les actions, l’orthopraxie, sont aveugles sans la connaissance et conduisent à l’abîme[43] ». C’est pourquoi il est légitime de s’inquiéter, lorsque la pastorale s’organise en dehors d’un cadre doctrinal ferme.

L’exhortation Amoris laetitia a opéré un renversement de perspective entre doctrine et pastorale, qui n’est pas passé inaperçu. Quelques jours avant la publication de ce texte, le cardinal Walter Kasper annonçait triomphalement une réforme révolutionnaire « qui fera tourner la page à l’Église après 1700 ans[44]». Par cette allusion au concile de Nicée, le prélat soulignait que l’autorité ne se positionnerait plus d’abord en fonction de la doctrine reçue, mais selon une approche pastorale subjectiviste. De fait, le principal reproche formulé à l’encontre de ce texte est le manque de cohérence entre doctrine et pastorale. L’exhortation assume les vues du magistère antérieur sur la famille, mais admet des pratiques qui s’en écartent. Les quatre cardinaux qui ont exprimé leurs dubia (19 septembre 2016) au sujet des paragraphes n° 300–305 d’Amoris laetitia ont montré que les orientations pastorales du texte n’étaient pas en harmonie avec la doctrine énoncée par le magistère[45]. Mais des théologiens qui défendent la pratique de donner les sacrements aux baptisés en situation irrégulière ont également exprimé leur perplexité. Ainsi Ignace Berten a salué la porte ouverte par le texte, mais a regretté que le pape n’ait pas osé modifier la doctrine pour l’aligner sur cette nouvelle manière de procéder[46]. Ces critiques en sens contraire affirment la nécessité d’une cohérence entre doctrine et pastorale, alors que l’objectif de François semble autre : réformer l’Église, sans réviser la doctrine, mais en soumettant cette dernière à un discernement pastoral pouvant aller jusqu’à offrir des réponses particulières en contradiction avec les enseignements reçus et transmis par le magistère[47].

La déclaration Fiducia supplicans (18 décembre 2023) du Dicastère pour la doctrine de la foi a confirmé combien une pastorale déconnectée de la doctrine est illisible pour une large partie du peuple chrétien[48]. S’il réaffirme la doctrine catholique sur le mariage, ce texte donne la possibilité aux prêtres de bénir des couples en « situation irrégulière », tant les couples de sexe opposé que les « divorcés-remariés ». Le texte évoque une bénédiction non liturgique, informelle et spontanée, mais l’innovation a été accueillie froidement et jugée sévèrement, notamment en Afrique[49]. L’ampleur des réactions a entraîné un communiqué de presse le 4 janvier 2024[50]. Cependant la démarche de clarification n’a pas atteint son but. La distinction entre bénédictions liturgiques et bénédictions pastorales n’a pas convaincu[51]. En évoquant maladroitement des « bénédictions pastorales très brèves », des « bénédictions de quelques secondes, sans Rituel et sans Livre des bénédictions », le document a manifesté l’impasse où mène une pastorale qui tente de contourner la Parole de Dieu.

4. Une Église hiérarchique soucieuse de la sanctification du clergé

La profession de foi du Concile ne saurait éclipser les autres sujets traités par les pères de Nicée. S’ils ne constituent pas « un essai de codification générale, ni même une synthèse quelque peu méthodique », ces canons disciplinaires sont de « simples normes dispersées qui peuvent être groupées en quelques chapitres[52] ». Deux orientations assez nettes faisant écho à des problématiques actuelles méritent d’être relevées.

Une première tendance qui se dégage est « le souci d’assurer au sacerdoce une dignité publique qui le rende inattaquable[53] ». Le Concile confirme la distinction entre clercs et laïcs et pose la supériorité de l’état sacerdotal qui implique un devoir d’exemplarité des prêtres dans l’ordre de la sainteté[54]. « Aussi bien pour ce qu’elles disent que pour ce qu’elles taisent, les lois de Nicée supposent une atmosphère de bon esprit et de dignité comme il convenait à des prêtres ayant supporté héroïquement de longues et sanglantes persécutions[55]. » Six canons traitent de la dignité du clergé sous divers aspects. Les ennuques sont écartés du sacerdoce (canon 1). Il est demandé aux évêques d’éviter toute précipitation dans l’accès aux ordres et de faire preuve de discernement dans le choix des candidats au sacerdoce (canon 2). Les évêques, les prêtres et les diacres ne peuvent cohabiter avec des femmes étrangères à leur famille (canon 3). Les clercs élevés au sacerdoce, dont l’indignité est découverte, doivent quitter leur état. Les lapsi ne peuvent être admis dans le clergé (canon 10). Les clercs qui pratiquent l’usure sous quelque forme sont dégradés de leur état (canon 17). L’esprit de ces normes se retrouve dans la Règle pastorale (590–591) de saint Grégoire le Grand qui définit le prêtre comme un « homme mis à part pour montrer le visage de la sainteté[56] ».

Ces dispositions visant à maintenir les clercs dans une conduite digne de leur état sont à reconsidérer attentivement après la crise des abus sexuels qui a discrédité le sacerdoce. Au-delà du devoir de réparation et des procédures pénales à mettre en œuvre, l’Église doit tenter de comprendre comment de tels scandales ont pu se produire. Si François a vilipendé les abus d’autorité des prêtres sous le terme « cléricalisme », le pape émérite Benoît XVI a montré que l’Église n’avait pas suffisamment protégé son clergé face à certains dangers, notamment la révolution sexuelle et la libération des mœurs, la relativisation du péché en théologie morale, la perte du sacré, le refus de Dieu au sein de la société[57]. Pour que le peuple chrétien ait confiance dans ses prêtres et discerne en eux des ministres sacrés, ces derniers ont besoin de veiller à leur sanctification personnelle. Comme stipule le droit, « dans leur conduite, les clercs sont tenus par un motif particulier à poursuivre la sainteté, puisque consacrés à Dieu à un titre nouveau par la réception du sacrement de l’ordre, ils sont les dispensateurs des mystères de Dieu au service de son peuple[58] ».

Par ailleurs, soucieux d’assurer la solidité des structures ayant soutenu l’Eglise durant les persécutions, le concile de Nicée conforte les bases d’une Église hiérarchique à différents échelons. L’évêque, les prêtres et les diacres sont attachés à un territoire, sur lequel ils doivent demeurer (canons 15–16). Au-dessus d’eux se trouve l’évêque métropolitain (canons 4–5) qui préside plusieurs diocèses unis dans une éparchie ou province ecclésiastique. Il lui revient de convoquer et de présider le synode provincial. En haut de la hiérarchie, les sièges de Rome, Alexandrie, Antioche et Jérusalem voient leurs prérogatives précisées (canons 6–7). Le Concile appuie la verticalité de l’Église, qui se renforcera encore à l’époque médiévale.

Au regard de cet ordre ecclésial fondé sur une longue tradition, le projet d’édifier une « Église synodale » en forme de pyramide inversée, où le « sommet est sous la base » apparaît comme une sorte de rêve impossible[59]. Lors du récent Synode sur la synodalité (2021–2024), le Professeur Carlo Fantappiè a mis en garde contre une nouvelle conception de la synodalité qui ne respecterait pas l’identité de l’Église et pourrait même modifier les équilibres de sa constitution divine[60] . S’il note que l’Église a réuni avec profit, dès l’Antiquité, des conciles particuliers qui à partir du Moyen Age ont veillé à « l’application et l’adaptation des normes communes des conciles généraux à la réalité des Église particulières », l’historien du droit déplore la « vision plastique, générique et indéterminée de la synodalité » actuelle qui fait prévaloir un « modèle sociologique plutôt que théologico-canonique[61] ».

5. La réception contrariée d’une profession de foi exigeante

Étonnamment quarante-ans après la fin du Concile, l’arianisme triomphe. Le concile de Nicée « n’a pas abouti à une situation de réconciliation et d’unité comme l’avait espéré Constantin, promoteur de ce grand Concile, mais à une situation réellement chaotique où tout le monde se disputait avec tout le monde[62] ». Cet échec s’explique par la terminologie encore imprécise du lexique philosophique[63]. Cependant deux facteurs aggravent la crise : les pressions extérieures exercées sur les évêques et l’illusion de trouver un compromis doctrinal. Sous des formes renouvelées ces dangers demeurent actuels.

5.1. Les pressions extérieures

Le concile de Nicée doit son succès à l’autorité politique, mais l’échec de sa réception peut aussi lui être imputé. C’est dire si l’appui des princes est une arme à double tranchant. Constantin voit juste, lorsqu’il appelle les évêques à ramener l’unité en associant au débat les divers courants théologiques, mais il se trompe en imposant par la force la profession de foi nicéenne qui aurait exigé beaucoup de pédagogie. Surtout, lorsqu’il comprend que le Credo nicéen est contesté, Constantin, en habile politique, infléchit sa position. En 335, le concile de Tyr lève l’excommunication d’Arius. Cependant, selon Pierre Maraval et quoi qu’en dise saint Jérôme, Constantin n’a jamais adhéré à l’arianisme[64]. Ses successeurs s’impliquent dans la résolution de la crise, en suivant des voies opposées. Constant Ier (337–350) défend le Credo de Nicée avec Maximin de Trèves, mais Constance II (337–361), qui règne seul à partir de 353, « arianise » l’Empire (353–361). Hilaire de Poitiers dénonce l’attitude de ce nouveau Néron, « tyran » non en matière profane mais religieuse, qui combat Dieu, se déchaîne contre l’Église, persécute les saints, hait les prédicateurs du Christ et anéantit la religion[65]. La pression du pouvoir politique est telle qu’en 357 le pape Libère signe une formule de foi où le terme « homoousios » est absent.

À toute époque l’Église doit se montrer vigilante face aux ingérences extérieures et se méfier des puissants qui tentent d’influencer ses décisions. Si jadis l’autorité politique pouvait s’immiscer de manière indue dans les affaires ecclésiastiques, voire menacer la liberté des évêques à proclamer la foi en Jésus-Christ, désormais le danger se situe du côté du pouvoir médiatique qui essaye d’imposer ses vues et ses priorités[66]. Joseph Ratzinger-Benoît XVI a plusieurs fois souligné que le rôle des médias avait été déterminant à Vatican II, évoquant un pseudo « Concile des médias » qui aurait déformé le vrai Concile et contribué à la crise de l’après-Concile[67]. La question est revenue dans l’actualité lors de la 16e assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur la synodalité (octobre 2024), durant laquelle les médias se sont focalisés sur d’hypothétiques réformes « révolutionnaires » attendues par une partie de l’opinion publique, comme l’ordination des femmes ou la légitimation des unions de même sexe[68]. Le Règlement du Synode a affronté la difficulté en imposant des normes strictes concernant la communication, afin de favoriser la confidentialité des échanges, au risque de tenir le peuple chrétien éloigné de l’événement[69].

5.2. La tentation d’une réécriture relativiste des dogmes

Après Nicée (325) et jusqu’au concile de Constantinople (381), des compromis furent proposés pour ramener la concorde et trouver une voie moyenne entre ariens et nicéens. Ces formules de foi utilisent des concepts et des termes moins précis que ceux de la profession de foi nicéenne, dans l’espoir d’obtenir un plus large consensus. Les « homoïousiens » affirment que le Père et le Fils sont semblables en nature, mais non consubstantiels. Les « homéens », avec Acace de Césarée, adoptent une formule encore plus large et se rapprochent du parti arien. Cette tendance prend le dessus dans le deuxième symbole de Sirmium (357), puis lors des conciles de Rimini (359), Séleucie (359) et Constantinople (360). Cependant ces textes, insatisfaisants d’un point de vue intellectuel, échouèrent à supplanter le Credo de Nicée plus précis, d’autant qu’avec le temps, le travail théologique permit de dissiper le malentendu substantia-hypostasis entre les mondes grec et latin.

Ce moment de crise, où l’Église s’est déchirée autour de formules doctrinales, en tentant de trouver un consensus, avant de revenir à la profession de foi initiale précisée, s’est répétée dans l’Église à chaque fois que des chrétiens ont cherché à réécrire un dogme exigeant, de surcroit mal reçu, plutôt que de l’approfondir. Au XXe siècle, la réécriture des dogmes a été le fait du « modernisme ». Comme l’explique l’encyclique Pascendi, « évoluer et changer, non seulement le dogme le peut, il le doit : c’est ce que les modernistes affirment hautement et qui d’ailleurs découle manifestement de leurs principes[70] ». La doctrine sur l’eucharistie qui emprunte son vocabulaire à la philosophie en a fait l’expérience, avant que le magistère ne réagisse[71]. Dans l’encyclique Mysterium Fidei (3 septembre 1965), Paul VI rappelle qu’il « n’est pas permis de traiter du mystère de la transsubstantiation sans allusion à la prodigieuse conversion de toute la substance du pain au corps du Christ et de toute la substance du vin au sang du Seigneur conversion dont parle le concile de Trente – et d’en rester simplement à ce qu’on nomme “transsignification” et “transfinalisation[72]” ». Aujourd’hui une autre doctrine est concernée : l’infaillibilité et la primauté romaine dont traite la constitution Pastor aeternus (18 juillet 1870) du concile Vatican I. Dans un document d’étude publié le 13 juin 2024, le Dicastère pour l’unité des chrétiens appelle à tenir compte sur ce sujet des évolutions du débat œcuménique, spécialement des réponses reçues à l’encyclique Ut unum sint (1995). C’est pourquoi il appelle à une relecture de Vatican I « à la lumière de l’ensemble de la Tradition », mais aussi « à l’horizon d’une convergence œcuménique croissante sur le fondement biblique, les développements historiques et la signification théologique de la primauté et de la synodalité[73] ». La réponse à une telle étude se trouve sans doute dans une autre constitution de ce même Concile qui affirme : « Le sens des dogmes que notre Mère la Sainte Église a proposés une fois pour toutes doit toujours être maintenu et on ne peut jamais s’en écarter avec la vaine prétention d’en obtenir une intelligence plus profonde[74]. »

6. La persistance de la profession de foi nicéenne lors de la crise arienne

Après Nicée survient une longue éclipse, où l’unité de foi n’est plus perceptible dans l’Église, tant les positions doctrinales divergent. Seuls quelques évêques et une large partie du peuple chrétien défendent courageusement la foi nicéenne.

6.1. Les évêques défenseurs de la foi nicéenne

Saint Athanase illustre le « bon combat » en faveur de l’orthodoxie nicéenne. Grégoire de Naziance vit juste, lorsqu’il célébra ce défenseur de la foi comme « trompette sonnant hautement la vérité » et « pilier de l’Église[75] ». L’évêque d’Alexandrie livra toutes ses forces dans la bataille. Les trois Discours contre les ariens publiés entre 356 et 362 résument puis réfutent la doctrine d’Arius, en scrutant les passages de l’Écriture qui évoquent la génération du Fils[76]. Mais cette étude s’opéra au milieu de la lutte. « A cinq reprises au moins – sur une période de trente ans, entre 336 et 366 », l’évêque d’Alexandrie « fut obligé d’abandonner sa ville, passant dix années en exil et souffrant pour la foi[77] ». Athanase fut persécuté par les groupes ariens et anti-nicéens mais aussi par les empereurs qui aspiraient à une formule de foi souple capable de réunir tous les chrétiens et donc de ramener la paix.

Saint Athanase chercha à entraîner d’autres évêques dans sa résistance à l’erreur. Dans une circulaire rédigée en l’an 340, il invite les évêques à faire bloc contre l’arianisme, comme les israélites y furent exhortés jadis par un lévite désirant venger l’honneur de sa femme qui avait été honteusement outragée[78]. L’évêque établit une analogie audacieuse. « En ce temps-là, c’était une seule femme qui a avait subi l’injustice, un seul lévite qui avait été persécuté. Aujourd’hui, c’est toute l’Église qui souffre l’injustice, le sacerdoce a été méprisé au-delà de tout et – ce qui est pis – la crainte de Dieu a été persécutée par l’athéisme[79]. »

Symbole de la lutte contre l’arianisme, saint Athanase constitue un point de repère pour les chrétiens, lorsque la foi est menacée. Ainsi, en 1973, à l’occasion du XVIe centenaire de la mort de saint Athanase, Mgr Rudolf Graber (1903–1992), évêque de Ratisbonne, faisait un parallèle entre la crise d’après Nicée et celle postérieure à Vatican II[80].

Ce qui eut lieu alors, il y a plus de 1600 ans, se renouvelle aujourd’hui, seulement avec une double ou triple différence : Alexandrie est aujourd’hui l’ensemble de l’Église mondiale, qui est ébranlée sur ses bases et ce qui autrefois était entrepris par la contrainte physique et la cruauté se place dans un autre domaine. Le bannissement est remplacé par un silence de mort et la mort par le meurtre de la réputation.

D’autres évêques ont contribué au succès de l’orthodoxie nicéenne, notamment saint Basile. Après avoir défendu l’égalité du Père et du Fils dans son traité Contre Eunome (364), l’évêque de Césarée (370–379) résiste à Valens. Dans sa correspondance, il décrit les ravages causés par l’hérésie d’Arius dans l’espoir de susciter un réveil des consciences[81]. Écrivant aux évêques d’Occident en 372, il se lamente que « des loups cruels qui déchirent le troupeau du Christ » remplacent « les pasteurs » chassés de leur siège et il supplie ses frères d’user de leur liberté de parole pour défendre la vérité.

Armez-vous d’un zèle de piété, délivrez-nous de cette tempête. Qu’il soit chez vous sur toutes les lèvres et proclamé en toute liberté, ce bon message des Pères, qui détruit l’odieuse hérésie d’Arius et édifie les Églises dans la sainte doctrine, celle où le Fils est reconnu consubstantiel au Père, et où l’Esprit-Saint, jouissant des mêmes honneurs, est compté et adoré avec eux. Ainsi la liberté de parole que vous a donnée le Seigneur pour la vérité, et cette gloire pour la confession de la divine et salutaire Trinité, il nous les accordera, à nous aussi, par vos prières et votre concours[82].

Le message demeure actuel, alors que trop de clercs sont des « chiens muets incapables d’aboyer » (Is 56, 10) laissant les fidèles défendre eux-mêmes la foi.

6.2. La foi persévérante des fidèles

Évoquant la période après Nicée, le cardinal John Henry Newman (1801–1890) relève que la tradition divine fut alors « davantage professée et défendue par les fidèles que par l’épiscopat[83] ». Il précise que de nombreux prêtres ont « servi de point d’appui et de guides » aux laïcs[84]. Quant aux évêques, la « grande majorité » sont restés « orthodoxes dans leur croyance privée », mais « le corps des évêques s’est montré incapable de confesser la foi, s’exprimant de manière divergente et contradictoire[85] ». Souhaitant dissiper tout malentendu, Newman explicite ses propos.

Ce que je veux dire […], c’est qu’à cette époque de confusion extrême, le dogme divin de la divinité de Notre-Seigneur s’est trouvé proclamé, appliqué, défendu et (humainement parlant) sauvegardé beaucoup plus par l’Église enseignée (l’Ecclesia docta) que par l’Église enseignante (l’Ecclesia docens) ; que le corps de l’épiscopat a failli à sa mission, alors que le corps des laïcs n’a pas failli à son baptême ; qu’en une occasion le pape, qu’en d’autres occasions tel patriarche, tel métropolitain ou tel évêque important, ou que d’autres fois encore des conciles généraux ont dit ce qu’ils n’auraient pas dû dire, ou se sont comportés d’une façon qui a obscurci et compromis la vérité révélée ; alors qu’en revanche ce sont les fidèles chrétiens, sous la conduite de la Providence, qui ont constitué la force ecclésiastique d’Athanase, d’Hilaire, d’Eusèbe de Verceil et d’autres grands confesseurs solitaires qui sans eux auraient connu l’échec[86].

J. H. Newman souligne que « la voix infaillible de l’Église ne s’est en réalité jamais fait entendre avec autorité entre le concile de Nicée (en 325) et le concile de Constantinople (381[87]) ». La preuve en est que durant cette période, « on ne trouve aucune profession de foi qui soit ferme, durable et cohérente[88]».

La confusion doctrinale de notre époque rend ces réflexions actuelles. Dans son livre Le soir approche et déjà le jour baisse (2019), le cardinal Robert Sarah donne en exemple les chrétiens qui ont combattu l’arianisme et donné leur vie « pour la pureté de leur foi[89] ». Dans les époques de trouble, les « petits qui croient » (Mc 9, 42) sans se laisser déstabiliser par les attaques dont leur foi est l’objet, sont des prophètes et des précurseurs. Rendant témoignage à la vérité, ils préparent la réforme dont l’Église a besoin[90].

Conclusion

D’emblée le premier concile œcuménique paraît relever d’un temps bien lointain. Les actes du Concile n’existent pas. Un empereur convoque le concile où le pape est absent. L’Église universelle est représentée par des évêques en majorité orientaux. Le vocabulaire théologique n’est pas encore fixé. Et pourtant le concile de Nicée reste d’une grande actualité. La profession de foi ratifiée par les pères énonce une vérité fondamentale sur l’identité du Fils de Dieu, qui résonne toujours dans le Credo. L’assemblée traite de questions, comme la date de Pâques et le célibat des prêtres, qui s’avèrent encore débattues aujourd’hui. Surtout l’après-Concile révèle combien des énoncés dogmatiques d’une éblouissante vérité peuvent susciter objections, rejet et résistance dans le corps épiscopal.

L’histoire est maîtresse de vie[91]. Elle éclaire des sujets complexes, met en garde contre des pièges, propose des solutions. Assurément le concile convoqué par Constantin en 325 parle à notre époque marquée par le relativisme et le désenchantement. Nicée invite à prendre au sérieux les menaces qui pèsent sur la foi de l’Eglise, à redécouvrir la cohérence de la doctrine catholique, à expliquer les dogmes plutôt qu’à les réécrire. De surcroît le Concile offre une leçon d’espérance à tous ceux qui édifient le royaume de Jésus, mais ne voient guère leur activité couronnée de résultats. « Si la construction doctrinale de Nicée a pu devenir, pour toujours, le patrimoine commun des Églises, d’Orient aussi bien que d’Occident », c’est grâce au concile de Constantinople (381) préparé par un important travail théologique et la prière de l’Église[92]. « Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne » (Jn 4, 37).

—–

[1] François, Bulle d’indiction du jubilé ordinaire de l’année 2025 (9 mai 2024) : « Son anniversaire invite les chrétiens à s’unir dans la louange et l’action de grâce à la Sainte Trinité et en particulier à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, “consubstantiel au Père”, qui nous a révélé ce mystère d’amour. Mais Nicée représente aussi une invitation à toutes les Églises et communautés ecclésiales à poursuivre le chemin vers l’unité visible, à ne pas se lasser de chercher les formes adéquates pour répondre pleinement à la prière de Jésus : “Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé” (Jn 17, 21). »

[2] Lettre des évêques de France aux prêtres, diacres, personnes consacrées, laïcs en mission ecclésiale et au peuple de Dieu à l’occasion du Jubilé et de l’anniversaire du concile de Nicée (10 novembre 2024). Le texte souligne que « le courant arien a été très puissant au IVe siècle et que la “tentation arienne” persiste, peut-être inconsciemment, dans bien des images assez répandues d’un Dieu dont la transcendance interdit une réelle proximité avec l’humanité ».

[3] Parmi les travaux publiés à l’occasion de cet anniversaire, voir Le concile de Nicée, Communio 296 (novembre-décembre 2024).

[4] Voir par exemple : Yves Chiron, Histoire des Conciles, Perrin, Paris, 2011 ; Giuseppe Alberigo, Les conciles œcuméniques, t. 1 : L’histoire, Cerf, Paris, 2012 ; Ignacio Ortiz de Urbina, Les conciles de Nicée et de Constantinople : 325 et 381, Fayard, Paris, 2006.

[5] Le schisme mélicien se produit après la condamnation de Paul de Samosate. Déclaré hérétique et déposé par un concile en 268, Paul de Samosate se maintient malgré tout à la tête de l’Église d’Antioche.

[6] Eusèbe de Césarée, Vie de Constantin, éd. F. Winkelmann, “Sources chrétiennes 559”, Cerf, Paris, 2013, Livre III, n° 14, p. 371.

[7] Jean-Robert Armogathe, Pascal Montaubin et Michel-Yves Perrin (dir.), Histoire générale du Christianisme, t. 1 : Des origines au XVe siècle, PUF, Paris, 2010, p. 208.

[8] Marcel Metzger, « Trois lettres et un discours de l’empereur Constantin le Grand aux évêques », dans Droit et religion en Europe : études en l’honneur de Francis Messner, PUS, Strasbourg, 2014, p. 507–518, https://books.openedition.org/pus/9531?lang=fr, consulté le 20 mars 2025. La contribution s’appuie sur : Pierre Maraval, Constantin le Grand. Lettres et discours, Paris, Les Belles Lettres, 2010.

[9] M. Metzger, « Trois lettres et un discours », Lettre 4 (313).

[10] Ibid., Lettre 15 (324).

[11] Ibid., Lettre 16 (324).

[12] Eusèbe de Césarée, Vie de Constantin, p. 359.

[13] Ibid., p. 367.

[14] Ibid.

[15] Ibid., p. 369.

[16] Ce thème a particulièrement été développé par Optat de Milève et saint Augustin lors de la crise donatiste (311–411).

[17] « Ce qui semble normal pour un évêque d’un continent peut se révéler étrange, presque comme un scandale – presque – pour l’évêque d’un autre continent » : François, Discours lors de la conclusion de la XIVe assemblée générale ordinaire du Synode des évêques (24 octobre 2015). Le débat sur l’accès aux sacrements des « divorcés remariés » a marqué la IIIe assemblée générale extraordinaire du Synode des évêques sur « les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation » (5–19 octobre 2014) et la XIVe assemblée générale ordinaire sur le thème « la vocation et la mission de la famille dans l’Église et le monde contemporain » (4–25 octobre 2015).

[18] Isabella Piro, « Instrumentum Laboris : une Église en marche avec l’engagement missionnaire », Vatican News (9 juillet 2024). Le pape a décidé que la commission établie en 2020 sur le diaconat féminin poursuivrait ses activités.

[19] François, Salutation finale lors de la XVIe assemblée générale ordinaire du Synode des évêques (24 octobre 2024).

[20] Arnaud Join-Lambert, « Synode : “Pourquoi François a renoncé à écrire une exhortation apostolique” », La Croix (1er novembre 2024).

[21] Mgr Kurt Koch, L’œcuménisme en marche : le point sur la situation du mouvement œcuménique aujourd’hui. Discours d’ouverture lors de l’Assemblée plénière du Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens (15 novembre 2010).

[22] Ibid. « Par cette reconnaissance, on considère que la diversité réconciliée est déjà réalisée. La prairie en fleurs des différentes Églises confessionnelles est de fait une invitation à nous concéder réciproquement croissance et prospérité et est considérée comme la représentation la plus raisonnable de l’unité chrétienne par rapport à la “monoculture” d’une seule Église. »

[23] Parmi ces formules, on trouve : « Le Fils n’était pas depuis toujours », « Le Verbe de Dieu lui aussi est issu du néant et il y eut une fois où il n’était pas », « Le Verbe n’est pas Dieu véritable. Bien qu’il soit appelé Dieu, il ne l’est pas vraiment », « Le Verbe est étranger et tout à fait dissemblable à l’essence et à l’identité du Père », « Le Verbe ne peut voir ni connaître entièrement et avec exactitude son propre Père ». Voir Athanase d’Alexandrie, Traités contre les ariens, t. 1, éd. Charles Kannengiesser, Lucian Dînca et Adriana Bara, “Sources chrétiennes 598”, Cerf, Paris, 2019, p. 115–119.

[24] François, Exhortation apostolique Gaudete et Exultate (19 mars 2018), n° 35. Le pape cible le gnosticisme et le pélagianisme, en analysant les formes pratiques de ces déviations en qui « s’exprime un immanentisme anthropocentrique déguisé en vérité catholique ».

[25] Benoît XVI, Audience sur saint Athanase (20 juin 2007).

[26] Id., Audience sur saint Hilaire de Poitiers (10 octobre 2007). Le pape poursuit : « La religion (“religare” en latin) relie à Dieu. Le rationalisme limite à l’homme. La tentation rationaliste est facile et elle est de toutes les époques. De plus, elle est le poison le plus efficace pour séparer l’homme de Dieu, car sa racine n’est autre que l’orgueil. Toutes les révoltes, toutes les hérésies, toutes les idéologies (qu’elles soient nées cartésiennes, hégéliennes, libérales ou autres) sont des rationalismes car elles impliquent toujours, à un moment donné, l’autonomie d’une raison qui refuse le donné révélé. »

[27] Claudio Pierantoni, « The Arian crisis and the current controversy about Amoris laetitia : a parallel », AEMAET : Wissenschaftliche Zeitschrift für Philosophie und Theologie 5/2 (2016), p. 250–278.

[28] François, Exhortation apostolique Amoris laetitia (19 mars 2016), note 251.

[29] Par la suite, en 2017, le pape a inséré dans les Acta apostolicae sedis le commentaire d’Amoris laetitia donné par les évêques de la région de Buenos Aires en 2016. Or, s’ils rejettent l’idée d’un accès sans restriction aux sacrements, les évêques argentins prévoient la possibilité de donner la communion à des couples en situation irrégulière, lorsque certaines conditions sont vérifiées. Voir Marie Malzac, « L’interprétation argentine d’Amoris laetitia reconnue “magistère authentique” », La Croix (4 décembre 2017).

[30] Cl. Pierantoni, « The Arian crisis », p. 265.

[31] Cardinal Kurt Koch, « L’hérésie d’Arius est à nouveau d’actualité aujourd’hui », Tagespost (22 mai 2024), https://www.die-tagespost.de/kirche/vatikan-und-papst/kardinal-koch-die-irrlehre-des-arius-ist-heute-wieder-aktuell-art-251474 (consulté le 20 mars 2025).

[32] Les travaux du Chemin synodal allemand ont entraîné une réaction des instances romaines : le 23 octobre 2013, le cardinal Pietro Parolin a adressé une lettre à Beate Gilles, secrétaire générale de la Conférence épiscopale allemande, qui a été communiquée à tous les évêques allemands et publiée par le journal Tagespost le 25 novembre. En outre, le 16 février 2024, une lettre a été adressée directement aux évêques allemands par le secrétaire d’État et les cardinaux Victor Manuel Fernández, préfet du dicastère pour la Doctrine de la foi, et Robert Prevost, préfet du dicastère pour les Évêques. Voir Salvatore Cernuzio, « Le Vatican demande aux évêques allemands d’arrêter le projet de comité synodal », Vatican News (19 février 2024).

[33] Le « droit divin englobe tous les éléments juridiques qui sont permanents selon le dessein divin pour l’Église. Outre les normes ou formulations divino-positives, il comprend aussi les rapports de justice, les structures ecclésiales ainsi que les biens salvateurs qui, en vertu des prescrits de la Raison divine, sont dus en justice au sein de la communauté catholique » : Jean-Pierre Schouppe, « Le droit divin des canonistes et le droit naturel des juristes : des facteurs stabilisateurs en asymétrie », dans Philippe Gérard, François Ost et Michel Van de Kerchove (dir.), L’accélération du temps juridique, Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2000, p. 213–253, https://doi.org/10.4000/books.pusl.19863 (consulté le 20 mars 2025).

[34] Claire Lesegretain, « Le président des évêques allemands appelle à s’interroger sur l’ordination des femmes », La Croix (3 juin 2020).

[35] Henri de Lubac, Paradoxes, “Œuvres complètes 31”, Cerf, Paris, 1er éd., 1959, nouv. éd., 2010, p. 181. Le théologien poursuit : « Ce n’est pas toujours, hélas ! la charité qui a grandi, ou qui est devenue plus éclairée : c’est souvent la foi qui a diminué, le goût des choses éternelles » : ibid., p. 182.

[36] Eusèbe de Césarée, Vie de Constantin, p. 373.

[37] G. Alberigo, Les conciles œcuméniques, p. 33. Saint Grégoire le Grand, qui évoque succinctement les quatre premiers conciles œcuméniques retient qu’au concile « de Nicée a été détruite la doctrine perverse d’Arius ».

[38] Charles et Luce Pietri (dir.), Histoire du christianisme, t. 2 : Naissance d’une Chrétienté (250–430), Desclée, Paris, 1995, p. 269.

[39] Un « dogme est une doctrine dans laquelle l’Église prononce une vérité révélée de façon définitive, sous une forme qui oblige universellement la communauté ecclésiale, et de telle sorte que sa négation est rejetée comme une hérésie et sanctionnée par l’anathème. Dans le dogme au sens strict se joignent ainsi une composante doctrinale et une composante juridique ou disciplinaire » : Commission théologique internationale : L’interprétation des dogmes (1989).

[40] Cette dénonciation reprend les anathèmes contenus dans la profession de foi du synode antiochien de 324–325, mais le Nouveau Testament utilise déjà l’expression. « Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! » (Ga 1, 8). Dans la pratique, les termes « excommunication et anathème sont utilisés en synonymes » : Véronique Beaulande, Le malheur d’être exclu ?, Éditions de la Sorbonne, Paris, 2006.

[41] Arius avait été excommunié par son évêque avant Nicée. En 324, ce dernier exhortait : « Qu’aucun d’entre vous par conséquent ne les reçoive, parce qu’ils ont été retranchés de la fraternité, ni n’accueille leurs propos et leurs écrits, car les charlatans ne font que mentir, ils ne diront jamais la vérité ». Cf. Théodoret de Cyr, Histoire ecclésiastique, t. 1 (Livre I‑II), éd. Annick Martin et Pierre Canivet, “Sources chrétiennes 501”, Cerf, Paris, 2006, I, 4, 58, p. 187.

[42] Comme le remarque Léon XIII, « les défaillances de l’esprit entraînent facilement celles de la volonté ; […] La fausseté des opinions, qui ont leur siège dans l’intelligence, influe sur les actions humaines et les vicie. Au contraire, si l’intelligence est saine et fermement appuyée sur des principes vrais et solides, elle sera, pour la société comme pour les particuliers, la source de grands avantages, d’innombrables bienfaits » : Léon XIII, Encyclique Aeterni Patris (4 août 1879).

[43] Joseph Ratzinger, Conférence lors du Congrès eucharistique de Bénévent (Italie) sur le thème « Eucharistie, communion et solidarité » (2 juin 2002).

[44] Le 14 mars 2016, le cardinal Walter Kasper, lors d’une conférence tenue à Lucca, affirmait : « Dans quelques jours sortira un document d’à peu près deux cents pages dans lequel François s’exprimera définitivement sur les thèmes de la famille discutés au cours du dernier synode et en particulier sur la participation des fidèles divorcés remariés à la vie active de la communauté catholique. Ce sera la première étape d’une réforme qui fera tourner la page à l’Église après 1700 ans » : Tommaso Bedini Crescimanni, « Kasper elogia Fratel Paoli e la diocesi : Il porporato annuncia nuove aperture del papa sulla famiglia », Il Tirreno (16 mars 2016), https://www.iltirreno.it/lucca/cronaca/2016/03/16/news/kasper-elogia-fratel-paoli-e-la-diocesi‑1.13136909 (consulté le 20 mars 2025).

[45] Ces dubia ont été signés par les cardinaux Walter Brandmüller, Raymond L. Burke, Carlo Caffarra et Joachim Meisner. Les dubia rappellent à plusieurs reprises deux textes de Jean-Paul II : Veritas splendor (6 août 1993) et Familiaris consortio (22 novembre 1981).

[46] Ignace Berten, Les divorcés remariés peuvent-ils communier ? Enjeux ecclésiaux des débats autour du synode sur la famille et d’Amoris laetitia, Lessius, Namur, 2017, p. 334. Estimant que la pastorale et la discipline doivent s’harmoniser avec la doctrine, le théologien invite l’Église à changer ouvertement la doctrine relative à l’indissolubilité du mariage. « Autant il est sans doute souhaitable que les couples chrétiens vivent leur engagement matrimonial sous le signe du sacrement, autant il apparaît nécessaire que l’Église reconnaisse les situations considérées canoniquement irrégulières comme n’étant pas de l’ordre du péché et un obstacle à la participation sacramentelle. Il s’agit bien là d’un changement de doctrine » : ibid., p. 340.

[47] La réforme de la Curie romaine organisée par la constitution apostolique Praedicate Evangelium (19 mars 2022) a conféré le premier rang non au Dicastère pour la doctrine de la foi, comme c’était le cas jusqu’alors, mais au Dicastère pour l’évangélisation.

[48] Dicastère pour la doctrine de la foi, Déclaration Fiducia supplicans sur la signification pastorale des bénédictions (18 décembre 2023). L’introduction du document stipule que cette déclaration offre une « réflexion théologique, basée sur la vision pastorale du pape François », qui « implique un réel développement par rapport à ce qui a été dit sur les bénédictions dans le magistère et les textes officiels de l’Église ».

[49] Parmi ces réactions : « Fiducia Supplicans : le cardinal Müller redoute un risque de “blasphème” », Aleteia (21 décembre 2023) ; Jean-Marie Guénois, « Le cardinal Sarah mène la charge contre la bénédiction des couples homosexuels », Le Figaro (9 janvier 2024) ; Matthieu Lasserre, « Bénédiction des couples homosexuels : les dominicains de Toulouse entrent dans le débat », La Croix (24 janvier 2024) ; Loup Besmond de Senneville et Héloïse de Neuville, « Bénédictions des couples homosexuels : le “non” des évêques africains », La Croix (27 janvier 2024).

[50] Dicastère pour la doctrine de la foi, Communiqué de presse sur la réception de Fiducia supplicans (4 janvier 2024).

[51] « Les bénédictions de couples de même sexe ou en situation irrégulière ne doivent pas avoir forme liturgique ; or, selon le Livre des bénédictions, qui appartient à la Tradition de l’Église, mentionné à plusieurs reprises par la déclaration, une bénédiction est un rite liturgique, dont le Livre prévoit la ritualité, avec rassemblement ecclésial, lecture de la parole de Dieu, chants et intercessions, prière et geste de bénédiction. Que les bénédictions dites “pastorales” promues par la déclaration restent des bénédictions tout en n’ayant pas les caractères liturgiques habituels d’une bénédiction a sans doute obscurci l’intention du texte. Un approfondissement de la réflexion est encore nécessaire » : Hélène Bricout, « Pourquoi la bénédiction proposée par Fiducia supplicans a‑t-elle suscité autant de critiques ? », La Croix (17 décembre 2024).

[52] Ignacio Ortiz de Urbina, Les conciles, p. 117.

[53] Ibid.

[54] Voir Jean-François Chiron, « Le “sacerdoce” dans le discours avant Vatican II », Recherches de science religieuse 109/2 (2021), p. 239–265.

[55] Ignacio Ortiz de Urbina, Les conciles, p. 117.

[56] Saint Grégoire le Grand, Règle pastorale, éd. Bruno Judic, Floribert Rommel et Charles Morel, “Sources chrétiennes 381”, Cerf, Paris, 1992, I, 2, p. 137. Au livre II de son traité, saint Grégoire note dans le même sens : « L’action du chef doit l’emporter sur l’agir du peuple, dans toute la mesure où la façon de vivre du berger se distingue de celle du troupeau. Il lui faut dès lors évaluer avec soin le devoir de continuelle rectitude qui lui incombe » : ibid., II, 1, p. 175.

[57] Sergio Centofanti, « Benoît XVI : revenir à Dieu pour surmonter la crise des abus », Vatican News (11 avril 2019). Ce discours fut publié après le sommet sur les abus sexuels convoqué à Rome les 21–24 février 2019 par le pape François.

[58] Code de droit canonique, canon 276 §1.

[59] François, Discours pour la Commémoration du 50e anniversaire de l’institution du synode des évêques (17 octobre 2015).

[60] Carlo Fantappiè, Métamorphoses de la synodalité : de Vatican II au pape François, Artège, Perpignan, 2023. Après un parcours historique, l’auteur s’inquiète que la synodalité tende à devenir le critère suprême du gouvernement de l’Église et qu’elle soit perçue de « manière romantique » avec trop peu d’attention aux réalités concrètes. En outre il regrette que le terme « synodalité » devienne un slogan, sans réel contenu et une pratique sociologique.

[61] Sandro Magister, « Cinq risques et trois contre-mesures urgentes. L’alerte d’un grand canoniste sur le projet d’une Église synodale », Diakonos.be (17 février 2023).

[62] Benoît XVI, Rencontres avec des membres du clergé des diocèses de Belluno-Feltre et de Trévise (24 juillet 2007). Le pontife poursuit : « Saint Basile, dans son livre sur le Saint-Esprit, compare la situation de l’Église après le concile de Nicée à une bataille navale de nuit, où personne ne reconnaît plus personne, mais où tout le monde est contre tout le monde. C’était vraiment une situation de chaos total : voilà comment saint Basile décrit avec des couleurs fortes le drame de l’après-concile, de l’après-Nicée. Cinquante ans plus tard, pour le premier concile de Constantinople, l’empereur invite saint Grégoire de Nazianze à y participer et saint Grégoire répond : “non, je ne viendrai pas, parce que je sais comment cela se passe, je sais que de tous les conciles ne sortent que confusion et disputes, donc je ne viens pas”. Et il n’est pas venu » : ibid.

[63] J.-R. Armogathe, P. Montaubin et M.-Y. Perrin (dir.), Histoire générale, t. 1, p. 199. L’absence de distinction entre le terme « substance (ousia) », qui se rapporte à la nature, et le mot « hypostase (hypostasis) » qui désigne la personne pouvait faire penser à l’hérésie modaliste qui affirmait l’unité de Dieu, en niant la pluralité des personnes.

[64] Pierre Maraval, Constantin le Grand empereur romain, empereur chrétien (306–337), Tallandier, Paris, 2014, p. 298–306. Pour l’auteur, l’empereur « s’en est constamment tenu au Concile ». S’il ordonne « aux évêques du concile de Tyr […] de recevoir Arius », c’est « après avoir reçu de celui-ci l’assurance qu’il accepterait la foi de Nicée » : ibid., p. 305.

[65] Hilaire de Poitiers, Contre Constance, éd. André Rocher, “Sources chrétiennes 334”, Cerf, Paris, 1987, p. 181.

[66] Deux faits historiques marquants illustrent la pression exercée par le pouvoir politique sur l’autorité ecclésiastique : la dissolution de l’Ordre des Templiers par le pape Clément V sous l’influence du roi de France et la suppression des Jésuites sur ordre des souverains européens.

[67] « Il y avait le Concile des pères – le vrai Concile –, mais il y avait aussi le Concile des médias. C’était presqu’un Concile en soi, et le monde a perçu le Concile à travers eux, à travers les médias. Donc le Concile immédiatement efficace, qui est arrivé au peuple, a été celui des médias, non celui des pères. […] Donc, c’était celui qui dominait, le plus efficace, et il a créé tant de calamités, tant de problèmes, réellement tant de misères : séminaires fermés, couvents fermés, liturgie banalisée… et le vrai Concile a eu de la difficulté à se concrétiser, à se réaliser ; le Concile virtuel était plus fort que le Concile réel » : Benoît XVI, Allocution (14 février 2013).

[68] Loup Besmond de Senneville, « Un “synode des médias” contre le Synode réel ? », La Croix (17 octobre 2023).

[69] Selon ce règlement, « afin de garantir la liberté d’expression de chacun sur sa pensée et d’assurer la sérénité du discernement en commun, tâche principale confiée à l’Assemblée, chacun des participants est tenu à la confidentialité et à la discrétion tant sur ses propres interventions que sur celles des autres participants ». Par ailleurs, « dans un message adressé directement aux journalistes et aux communicants, le pape a déploré la manière dont les précédents synodes avaient été parasités selon lui par la pression médiatique. Évoquant la question des divorcés-remariés qui avait focalisé l’attention lors du Synode sur la Famille en 2014–2015, il s’est aussi souvenu du Synode sur l’Amazonie durant lequel le thème de l’ordination d’hommes mariés s’était imposé » : I.media, « Synode : le pape François réclame le “silence” », cath.ch (4 octobre 2023), https://www.cath.ch/newsf/synode-le-pape-francois-reclame-le-silence/

[70] Pie X, Encyclique Pascendi Dominici Gregis (8 septembre 1907), n° 14.

[71] Des théologiens ont réagi « contre une interprétation physiciste de la transsubstantiation », mais leurs travaux ont abouti à mettre en cause la doctrine tridentine sur le sujet. Marie Zimmermann, « L’Eucharistie : quelques aspects de la pensée de Schillebeeckx », Revue des sciences religieuses 49/3 (1975), p. 245.

[72] Paul VI, Encyclique Mysterium Fidei (3 septembre 1965).

[73] Dicastère pour la promotion de l’unité des chrétiens, L’évêque de Rome : Primauté et synodalité dans les dialogues œcuméniques et réponses à l’encyclique Ut unum sint, n° 14.

[74] Concile Vatican I, Constitution dogmatique Dei Filius (24 avril 1870), chapitre IV. Un canon de ce texte condamne l’opinion selon laquelle il pourrait se faire qu’« aux dogmes enseignés par l’Église on doive, eu égard au progrès de la science, donner un jour un sens différent de celui que l’Église a compris et comprend » : ibid., Canons IV, 3.

[75] Le discours 21 de Grégoire de Naziance constitue un panégyrique de saint Athanase. Voir Grégoire de Naziance, Discours 20–23, éd. Justin Mossay, “Sources chrétiennes 270”, Cerf, Paris, 1980, p. 110–193, spéc. p. 137 et 165.

[76] Le premier Discours résume la doctrine d’Arius et défend le caractère éternel, incréé et immuable du Fils de Dieu ainsi que l’unité d’essence divine entre le Père et le Fils. Les deux autres Discours scrutent les passages des Écritures qui évoquent la génération du Fils en réfutant l’interprétation qu’en donne Arius.

[77] Benoît XVI, Audience sur saint Athanase (20 juin 2007).

[78] L’épisode est raconté au Livre des Juges 19, 27–30. Ce lévite tue sa femme et envoie les morceaux de son corps aux douze tribus d’Israël, afin que tous s’indignent d’un tel crime et se liguent contre les coupables.

[79] Rudolf Graber, Athanase et l’Église de notre temps, trad. franç., Éditions du Cèdre, Paris, 1973, p. 22.

[80] Ibid., p. 25. L’auteur rapproche la « dissolution de l’Église » que décrit saint Basile et « l’autodestruction » de cette même Église, évoquée par Paul VI le 8 décembre 1968 : ibid., p. 19.

[81] Dans une lettre au pape Damase en 371, saint Basile écrit : « L’Orient presque tout entier […] est agité et secoué par une violente tempête, à cause de l’hérésie qui, semée autrefois par l’ennemi de la vérité, Arius, lève maintenant sans pudeur et, telle une racine amère, produit un fruit de mort. Elle domine désormais, parce que les représentants de la saine doctrine dans chaque localité ont été chassés des Églises par la calomnie et l’insulte et que ceux qui font prisonnières les âmes simples se sont vus confier la puissance » : Saint Basile, Lettres, t. 1, éd. Yves Courtonne, Les Belles Lettres, Paris, 1957, lettre 70, p. 165. S’adressant aux évêques d’Italie et des Gaules, saint Basile écrit en 372 : « C’est presque depuis les frontières de l’Illyrie jusqu’à la Thébaïde que le fléau de l’hérésie étend ses ravages. Les mauvaises semences en furent jetées d’abord par l’infâme Arius ; elles poussèrent de profondes racines, grâce au grand nombre de ceux qui dans l’intervalle cultivèrent avec ardeur cette impiété, et maintenant elles ont produit leurs fruits pernicieux. Les dogmes de la piété sont ruinés et les lois de l’Église sont bouleversées » : ibid., lettre 92, p. 200.

[82] Ibid., lettre 90, p. 196.

[83] John Henry Newman, Les ariens du IVe siècle, Téqui, Paris, 1988, appendice, note V, p. 343. Ces propos sont cités dans une étude théologique sur le sensus fidei. « Dans certains cas, ainsi que l’a remarqué le bienheureux John Henry Newman (1801–1890), la foi des laïcs en particulier a joué un rôle crucial. L’exemple le plus frappant en fut au IVe siècle la célèbre controverse avec les ariens, qui furent condamnés au concile de Nicée (325), où la divinité de Jésus-Christ fut définie. Pourtant depuis ce concile jusqu’à celui de Constantinople (381), il continua à y avoir de l’incertitude parmi les évêques. Durant cette période, “la tradition divine confiée à l’Église infaillible fut proclamée et maintenue bien plus par les fidèles que par l’épiscopat” » : Commission théologique internationale, Le sensus fidei dans la vie de l’Église (2014), n° 26.

[84] John Henry Newman, Les ariens, p. 343.

[85] Ibid., p. 343–344.

[86] Ibid., p. 343–344.

[87] Ibid., p. 344.

[88] Ibid., p. 344.

[89] « Il est temps que la foi devienne pour les chrétiens le trésor le plus intime et le plus précieux. Songeons à ces martyrs morts pour la pureté de leur foi à l’époque de la crise arienne : pour confesser que le Fils n’est pas seulement semblable au Père, mais d’une seule substance avec lui, combien d’évêques, de prêtres, de moines ou de simples croyants ont souffert la torture et la mort. C’est notre rapport avec Dieu qui est en jeu, pas seulement des querelles théologiques » : Cardinal Robert Sarah, Le soir approche et déjà le jour baisse, Fayard, Paris, 2019, p. 411–412.

[90] « Dans l’histoire du peuple de Dieu, ce fut souvent non pas la majorité, mais bien plutôt une minorité qui a vraiment vécu la foi et qui lui a rendu témoignage. L’Ancien Testament connaissait le “reste saint” des croyants, parfois en tout petit nombre comparé aux rois, aux prêtres et à la plupart des Israélites. Le christianisme lui-même a commencé comme une petite minorité, blâmée et persécutée par les autorités publiques. Dans l’histoire de l’Église, les mouvements évangéliques tels les franciscains et les dominicains, ou plus tard les jésuites, commencèrent comme de petits groupes que certains évêques et théologiens regardèrent avec suspicion. Dans beaucoup de pays aujourd’hui, les chrétiens subissent de la part d’autres religions ou d’idéologies séculières une forte pression pour leur faire abandonner la vérité de foi et affaiblir les liens de la communauté ecclésiale. Il est donc particulièrement important de discerner et d’écouter les voix des “petits qui croient” (Mc 9, 42) » : Commission théologique internationale, Le sensus fidei, n°118, ii

[91] Pierre-Marie Berthe, Les dissensions ecclésiales, un défi pour l’Eglise catholique : Histoire et actualité, Cerf, Paris, 2018, p. 23.

[92] G. Alberigo, Les conciles œcuméniques, p. 59.